数の力を身につける18ステップ!

家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ7】

習得目標年齢:4歳半~5歳半

▶ 前のステップへ:【ステップ6】 ○番目はどれ?(10番目まで)

このステップでは、数の合成と分解を扱います。

「合成」とは、「2と1で3になる」という見方をすることをいいます。(たし算の視点)

「分解」とは、「3は2と1に分けられる」という見方をすることをいいます。(ひき算の視点)

合成・分解がうまく行えるかどうかは、たし算やひき算がうまく行えるかどうかにかかわってきます。

【課題】隠れている個数を求める

用意するもの:

おはじき(5個)

手続き

- おはじきを3個子どもの前に置き、個数を確認させる。

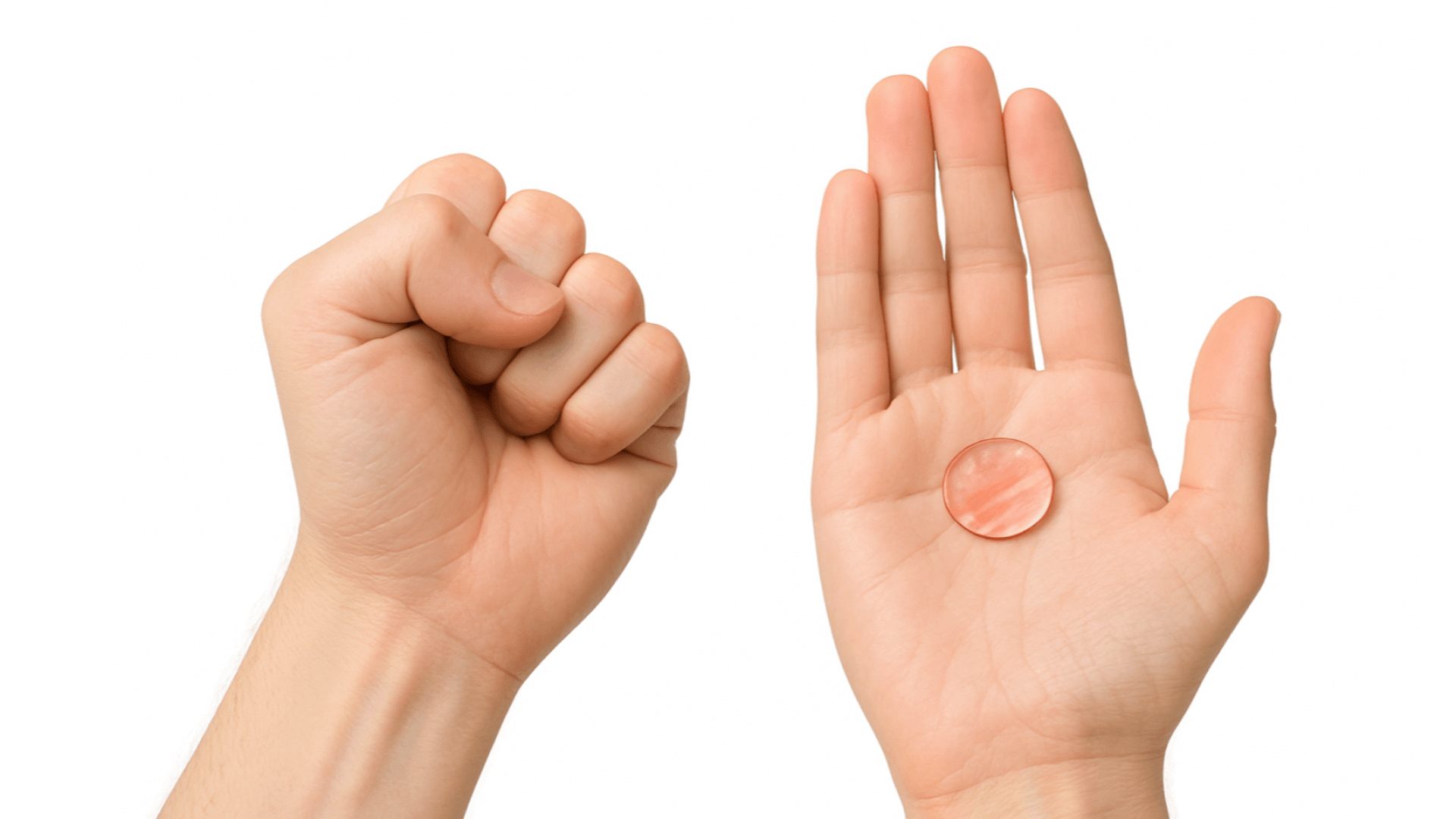

- 3個のおはじきを、子どもから見えないように2個と1個に分け、それぞれを左右の手で握る(または、覆う)。

- 1個のほうの手だけを開いて、子どもにその個数を確認させる。

- 閉じているほうの手をゆすって、「こっちの手には何個ある?」と尋ねる。

このような手続きを、2~5個のおはじきで行います。

チェックポイント

この段階では、次のいずれかの方法で、隠れている個数が求められればよいです。

たとえば、3個のうちの1個が見えている場合の隠れている個数は、

(a) 「数の合成」の視点から考える

「見えている1個にいくつ足すともとの3個になるか」で考えます。

指を使う場合は、まず、開示された1個を見て、指を1本立てます。

次に、これを3個にするために、もう片ほうの手の指を2本立ます。

この2本を見て「2個」と答えます。

(b) 「数の分解」の視点から考える

「もとの3個は1個といくつに分けられるか」で考えます。

指を使う場合は、まず、指を3本(もとの個数)立てます。

次に、開示された1個を見て、3本のうちの1本を、折り畳むなどして他の2本と分離します。

残りの2本の指を見て「2個」と答えます。

練習のポイント

隠れている個数がうまく求められない子どもには、まずは合成の観点から、指を使って個数を求める指導をします。

- 教示者:(4個のおはじきを1個と3個に分けて、1個のほうを見せる)

- 教示者:「まず、1個見えているから、指を1本立ててみよう」

- 子ども:(指を1本立てる)

- 教示者:「最初、何個あった?」

- 子ども:「4個」

- 教示者:「じゃあ、もう片方の手の指を立てて、全部で4本にしてみよう」

- 子ども:(もう一方の手の指を3本立てる)

- 教示者:「じゃあ、こっちの手(=開いていないほうの手)には何個ある?」

- 子ども:「3個」

さらに、隠れている個数が求められるようになったら、5までの数について、おはじきやオセロのチップを使って、数構成のパターンを覚えるようにするとよいでしょう。

数の構成がわかっていると、数の合成・分解が瞬時にできるようになります。

- 教示者:「1と1で2。じゃあ、これは?」

- 子ども:「2と1で3」

- 教示者:「これは?」

- 子ども:「1と2で3」

このようなやりとりを、2~5個の数構成のパターンで行います。

子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。

また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。

これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。