数の力を身につける18ステップ!

家庭でできるチェック&トレーニング【ステップ15】

習得目標年齢:6歳

【ステップ9】どちらがいくつ多い?❶からの発展課題です。

このステップでは、二つの集合を比べてどちらがいくつ多いかを、ひき算の考え方によって求められるようにします。

| 【ステップ9】 | 【ステップ15】 | |

|---|---|---|

| 比べる個数 | 5個まで | 10個まで |

| 用いる方略 | 1対1対応 | ひき算 |

【ステップ15】まで達成されると、たし算・ひき算の基礎となる概念がほぼ整います。

また、5のまとまりを扱うスキルや、数構成の知識もある程度身についているはずなので、今後の算数の学習でかなりのアドバンテージが得られるでしょう。

【課題】どちらがいくつ多いかを求める

用意するもの:

おはじき(色違いのものを10個ずつ)

手続

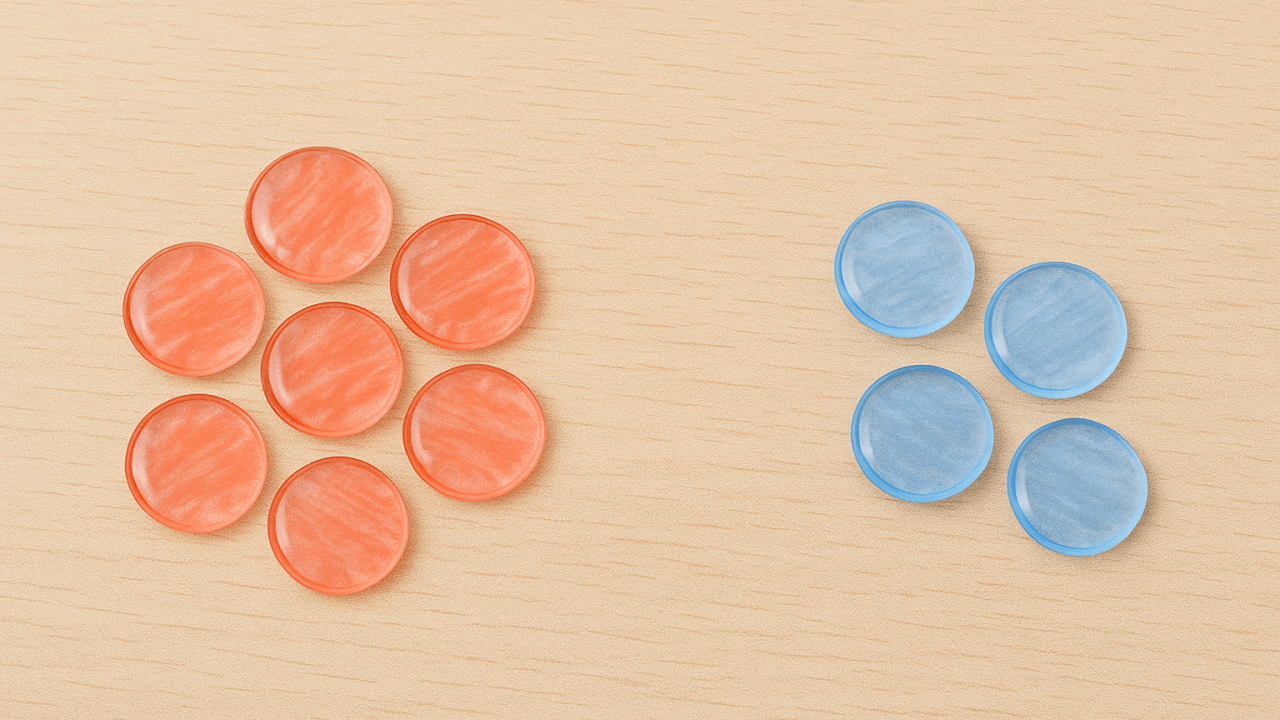

- 赤いおはじき7個と青いおはじき4個を、少し間隔を空けて適当に置く。

- 子どもに「赤いおはじきは何個?」と尋ね、赤いおはじきの個数を確認させる。

- 同様に「青いおはじきは何個?」と尋ね、青いおはじきの個数を確認させる。

- 確認が済んだら「どちらのおはじきがいくつ多い?」と言って、個数差を問う。

このような手続きで、10個以下の二つの集合の個数差を問います。

なお、二つの集合のうち、どちらか一方は6個以上とします。

チェックポイント

個数差の求め方としては、比較する集合の多いほうの数から、少ないほうの数を引くことを基本とします。

たとえば、赤7個と青3個の比較では、「7個から3個をとると4個になるから、赤が4個多い」という具合に求めます。

また、出題例の⑤や⑧のように個数差が小さいときは、補数で考えてもよいです。

たとえば、⑧の赤7個と青9個の比較では、「赤の7個に2個を足すと青の9個になるから、青が2個多い」という具合に求めます。

練習のポイント

個数差の把握が困難な子どもには、次のような方法で個数差の理解を促していきます。

以下は、7個と4個を比較する例です。

このような形からスタート(7個と4個の集合を少し間隔を開けて、適当に置く)

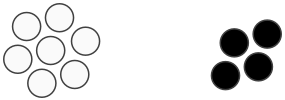

ステップ① おはじきを並べて個数差を把握する

まずは、ステップ9でやったように、おはじきを並べ替えて、二組のおはじきを対応させる方法で個数差を求めます。

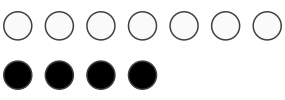

ステップ② おはじきを切り分けて個数差を把握する

➀の方法で求めることができたら、「こうすればもっと簡単だよ」などと言って、多いほうから少ないほうと同じ個数を切り離し(このとき、数えてもよい)、以下の図のような形をつくります。

この3個余っている形が①の変形である(= 整列させると①になる)ことに気付かせ、「切り離された残りの個数=個数差」であることの理解を促します。

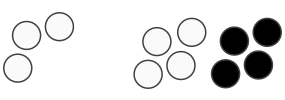

ステップ③ おはじきを切り分けないで個数差を求める

最後に、多いほうの個数から少ないほうの個数を引くことによって、個数差が求められるようにします。

➁の操作がひき算の形になっている(=7個から4個取っている)ことに気づかせ、③の方略に導いていきます。

▶ 次のステップへ:【ステップ16】いくつ増えた?(近日公開予定)

子どもの学びに関する多くの学術的知見を持っています。

また、6歳児から中高校生まで勉強を教えた経験があり、学力に与える学習の効果は、年齢が低いほど大きいことを痛感しています。

これらを生かして、効果的で再現性の高い子どもの学びのあり方や方法を提案していきます。よろしくお願いします。